あまりしつこくひとつのことばかり書き連ねていると、読むほうも退屈するだろう。だから、この記事は読み飛ばしてほしい。相変わらず文体の話である。

弱いなら弱いままで。

弱いなら弱いままで。

この胸郭にナイフを刺し込み、あふれ出る血で言葉を綴ってみたい。(3029文字)

- 登録タグはありません

あまりしつこくひとつのことばかり書き連ねていると、読むほうも退屈するだろう。だから、この記事は読み飛ばしてほしい。相変わらず文体の話である。

どう書くか、それはぼくのような人間にとっては深刻な問題だ。それにより文章の内容まで左右されてしまう。勿論、この世に「正しい文体」はないのだから、自由に、好きなように書けばいい。そういう理屈もある。

しかし、一旦、読むほうにまわってみれば、読みやすい文体、花やかな文体、流れるような文体は厳然としてあるわけで、そう気楽になることはむずかしい。

どうしても書く前、自分に書く資格はあるのかとためらってしまう。無意味な逡巡だ。どうせしまいには書くのだから、迷わず踏み出してしまえばいい。そうも思うが、やはりエディタを立ち上げた途端、何となく気弱になり、脆弱な自我がオロオロしはじめる。

その逃げ惑う自分自身をふんづかまえ、パソコンのまえに座り込ませるために数秒かかる。そしてようやく覚悟をさだめ、書きだす。どうもうまくない。消して、書きなおす。何かしっくり来ない。消す。書きなおす。消す。また書きなおす。

そうしてうまくスタートを切るまでに、何十分もかかることもある。しかし大半のばあいはもう少し早く始められる。

長い旅の始まり。何も邪魔が入らなければ、そこから一時間か二時間のあいだ、ぼくは自分の貧弱な語彙と対決し、ウンウン唸りながら、ああでもない、こうでもないとトライアル・アンド・エラーをくり返す。

前記事でも書いたように、書くことは楽しい。推敲することも楽しい。イヤになるのは、書きあげたものを読み返して、自分が進歩していないことに気づくときである。

生まれつき才能に恵まれているわけでもなければ、たいして努力をしているわけでもないのだから、そう劇的にうまくなるはずがない。その道理はわかるが、しかし、それにしても、もう少し何とかならないのかと思ってしまう。

もっとも、ひとに師事して、書き方を教わろうという気など更さらないから、仕方がないのかもしれない。まあ、それは愚痴。どうでも良いことだ。

どうでも良くないのは、その稚拙な文体を、どうやって少しは読めるものに高めるかということである。そのための具体的な方法を考えなければならない。

ひとつには何か手本を用意し、自分の文章と比べ、どこに差があるのか考えるという手がある。これはなかなか効果がある。

じっさい、しばらくそうしてお手本をまえに考え込んでいると、さながら天恵のように、いまの自分のどこに欠点があり、どう改善すればいいのか、わかることがある。大切なのは、どこまでも具体的に考えること。ぼくのばあい、抽象的に考える才能は欠落している。

幸い、ある程度のところまではこのアプローチでも届く。芸術や文学といった高みには遥かに及ばないかもしれないが、とりあえずそれなりに読みやすく心地よい文体くらいならひねり出せる。

あるいはそれも傲慢かもしれない。それでも、とにかく昔日の自分に比べれば、いまのほうがより良く書けるようになっているはずである。

とはいえ、それもすこしずつ行き止まりに近づいている予感はある。運がよければあと数年は進歩しつづけられるだろう。だが、いまのアプローチではいずれ限界が来る。

べつだん、ぼくは作家になりたいわけでも、文章の達人と呼ばれたいわけでもない。あくまでもひとつの趣味として技を高めたいだけだが、やはりその進歩がこうも早々と限界に達してしまうとおもしろくない。異なるアプローチを考える必要がある。

つまりは人真似には限度があるということ。さらなる領域へ踏み込むには、自分自身と向きあう必要がある。

しかし、そうはいっても、先人たちの足取りの、なんと魅力的にぼくを誘惑することだろう。特に文豪といわれるひとたちの文章を読むと、それぞれの絢爛たる個性に思わず陶然とする。

いま、手もとに三島由紀夫の『午後の曳航』と大江健三郎の『死者の奢り・飼育』があるが、これくらいの文豪の作品になると、もう、内容を吟味するよりまえに、ただうっとりと、それぞれの文章の香気を嗅ぐだけで終わってしまう。

ひっきょう、自分でもそういう文章を書いてみたい、それだけの想いで文体練習を続けている。勿論、文学的価値ある文章を書きたいなどと驕っているわけではない。ただ、自分の手で自分好みの綺麗な文章を書けたなら、どんなにか気分が良いだろうと思うだけのことだ。

そういう意味ではオリジナリティなどいらないし、自分だけの文体など持ちたくもない。ほんとうは自分自身と向き合ったりしたくないのだ。コピーで十分。

しかし、どうもそうは行かないらしい。どんなにひとをコピーしようとしても、完全に真似し切ることはできない。どんなにあこがれても、自分ではない誰かになることはできないのである。

飛浩隆のように書きたいと思っても、古川日出男のように綴りたいと願っても、どうにも無理がある。おそらく文体とは天性が大きいのだ。心臓が躰に血液をはこぶリズムが関わっているのかもしれない。その上、かれらはかれらの人生を背景に書いているのであって、とてもそこまではコピーし切れない。

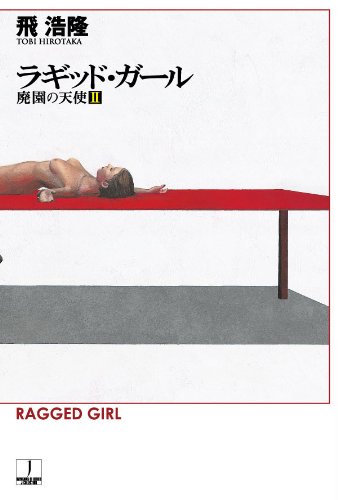

ただ、それでも『ラギッド・ガール』のように、『13』のように綴ることができたら、どんなに幸せだろうとは思う。あんなにも峻烈に、濃密に世界を描くことができたら、どれほど恍惚だろう。

それは、かれらの文章を読むことを上回る最大の快楽であるに違いない。だから、ぼくは書きたい。胸に迫るほど真実な文体で書きたい。読み耽るほどにさらに読みたくなる薬物的な文体で書きたい。

そうでなければ、単なる文体の巧拙を超えた文章を書きたい。心臓からしたたり落ちる血で書かれた文章は、どんな拙い文体であれ、本物だろう。

そう、いまこそ胸郭にナイフを刺し込もう。そうしてあふれる血にペンをひたすのだ。その赤黒いインクで文字を綴ろう。そのとき、指先はどんな言葉を生み出すだろう。検討もつかない。

ただ、そういう文章には必然、魂が宿る。単なるレトリックの花麗さを超えて、ひとの心につよく響くに違いない。そういうものを書きたいと思う。もしそんな言葉が綴れたなら、血だまりに斃れ伏して死んでもかまわない。

しかし、いまはそう思っても、仮にそのときが来たなら、「もっと」と願うことだろう。こんなものではなく、もっとほんとうのことに近づきたい、もっと凄絶に、もっと純粋に書きたいと思うに決まっている。どこまで行っても模索は終わらない。

この記事の続きを読む

ポイントで購入して読む

※ご購入後のキャンセルはできません。 支払い時期と提供時期はこちら

- ログインしてください

購入に関するご注意

- ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。

- ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。

新着記事

いまブロマガで人気の記事

- 【2024年12月22日配信号】1万円以下で本格派!MBが伝授するチープファッション特集!! 2024/12/22(日) 18:10

- 全国高校駅伝 男子予選会、佐久長聖(長野)が優勝争いの最右翼(毎日)地区予選①大牟田2.03.25、②仙台育英2.04.00③八千代松陰5000m。平均タイム①佐久長聖13.56②仙台育英14.04③学法石川、女子神村学園(鹿児島)、仙台育英(宮城)、大阪薫英女学院の「3強」(毎日) 2024/12/22(日) 07:49

-

【12/28(土)20:00〜生放送】KIRITO CHANNEL Vol.32 Tour 2024-2025「CROSS OVER THE TIME AXIS」ファイナル直前SP

2024/12/21(土) 14:59

コメント

コメントを書く