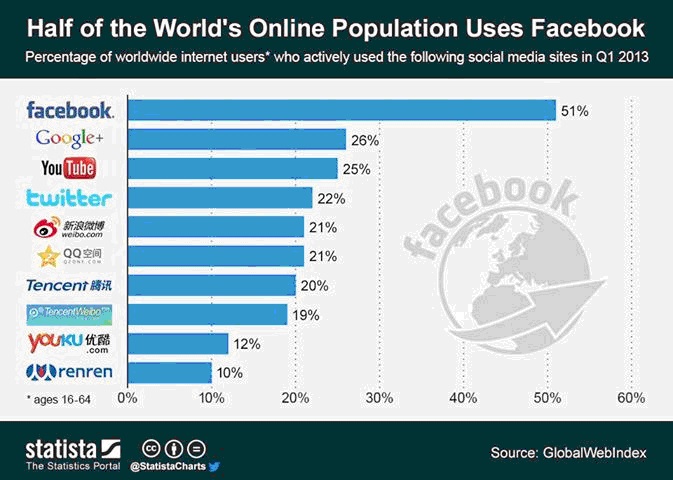

PCベースのソーシャルメディア普及率 (出所: Statia/ GlobalWebIndex)

今や人類は、かつてないほど緊密に、国境や組織を超えてつながった。グローバル資本主義はすべての価値を「貨幣」に換算して評価する風潮を世界中に広めたが、ソーシャルメディアはそのアンチテーゼとして「共感」「信頼」「評判」「尊敬」といった人間の情緒を可視化し、貨幣を超えた大切な価値を僕たちに思い出させてくれた。

ソーシャルメディアが誘起した共感の時代、そのあるべきリーダー像として「オープンリーダーシップ」という概念を提唱したのは名著『グランズウェル』の共著者であるシャーリーン・リー氏だ。

共感、信頼、透明、オープン、フラット。そんなキーワードにふさわしいリーダー像とはいかなるものだろうか。それは従来型の組織にも適用できるものなのだろうか。この記事では、既存の組織が持つ課題を浮き彫りにしながら、この古くて新しいリーダーシップの本質を明らかにしてゆきたい。

従業員が働かないのは誰のせいなのか?

僕は1991年まで日本IBMに勤めていたこともあり、富士通に対しては今も畏敬の念を持っている。当時、IBMは世界中で無敵の快進撃を続けていたが、トップシェアを取れない唯一の支社、それが日本だった。そこに富士通がそびえていたからだ。ついたあだ名は「野武士軍団」。国産コンピュータのパイオニアとされた池田敏雄氏をはじめ、寝る間も惜しんで没頭する野武士のごとき技術者たちが富士通の隆盛を支えていた。

1993年、そんな野武士軍団に成果主義が導入される。当初は日本的経営の転換として大きな注目が集まった。トップダウンで目標を個人にまでブレイクダウンし、社員はそれに対する成果で評価されるシステムだ。バブルが崩壊し、日本的経営の限界が叫ばれる風潮の中で、年功主義から実力主義へ、エクセレントカンパニーが舵を切ったのだ。マスメディアも好意的に受け止め、経済界でも先駆的な事例として大いに注目が集まった。

しかし社内の現実は異なっていた。個人評価は、事業部長と部長で構成された「評価委員会」で平準化されるため、結局は相対評価となる。社員の顔も技術もよく知らない委員会が社内の力関係で調整するため、目標に達しても評価されない社員が多く出た。その不満に対処するために絶対評価に移行すると、A評価が一気に増加して8割を占め、優秀な社員が埋もれてしまう結果となった。

社内の不満が溜まる中で、チームワークの崩壊、部門間の対立、長期的視野の欠如、挑戦意欲の減退といった成果主義の本質的な弊害も深刻化していく。社内の混乱は顧客サービスの低下につながり、顧客からのクレームが増加した。すると今度は「クレームゼロ」が目標として掲げられ、それに呼応して各部門はクレームを隠すようになる。結果として雑誌などで発表される顧客満足度も目に見えて低下してしまった。

従業員はロボットではない

業績見通しも甘かった。1998年には秋草直之氏が社長として就任したが、業績の下方修正を連発して「株式市場を甘くみているのでは」と市場関係者を落胆させた。そんな中、2001年10月、東洋経済に掲載されたインタビュー記事での社長発言が大きな注目を集めることとなった。

記者「就任以来ずっと下方修正が続いている。社長の責任をどう考えるのか」

社長「くだらない質問だ。従業員が働かないからいけない。毎年、事業計画を立て、その通りやりますといって、やらないからおかしなことになる。計画を達成できなければビジネスユニットのトップを代えれば良い。それが成果主義というものだ」

記者「従業員がやらないから、といえばそうだが、まとめた責任は社長にあるのではないか」

社長「株主に対してはお金を預かり運営しているという責任があるが、従業員に対して責任はない。やれといって、(社長は従業員に)命令する。経営とはそういうものだ」

この問答に同氏の経営姿勢が集約されていた。社長は株主のお金を増やすために存在し、社員は社長の命令に忠実に従うために存在する。経営陣の設定した目標は常に正しい。それを実現できないのは社員の責任だ。閉ざされた役員室からの風景であり、中央統制の問題点が凝縮された発言とも言えるだろう。

ITバブルの崩壊とも相まって、富士通の誇る野武士軍団は疲弊していった。2002年3月期は3825億円の大幅赤字、2003年3月期も1220億円の赤字。同社初の営業赤字だ。それも二期連続の大規模損失を計上し、注目を集めた成果主義も大幅な修正を余儀なくされた。今から約10年前の出来事だった。

統制型リーダーシップの限界

僕は6年ほど日本IBMでサラリーマンを経験した後に、フレックスファーム、そしてループス・コミュニケーションズという会社を創業し、もうかれこれ20年以上も経営者としてさまざまな経験を積んできた。

小さな会社であってもトップの悩みは深い。人の苦労と金の苦労だ。必要なお金を調達し、お金を稼ぎ続けていくことは本当に難しいことだ。でも、同じぐらいつらいのは、社員が思い通りに動いてくれないことだろう。

なけなしのお金をかき集めて約束通り給与を支払っているのに、なんで期待通りの仕事をしてくれないんだ――そう思うと、ついガミガミと文句を言ってしまう。上司の権限を使い、横柄に指示したり、規則を振り回したり、アメとムチの統制を試みたり、なんとか部下を思い通りに動かそうとする。

すると部下は感情的に反発し、仕事へのやる気を失ってゆく。会社のことはどうでもよくなり、給与をもらうために自らの保身に走るようになるのだ。そして優秀な社員ほど辞めてしまい、経営者はその穴を埋めるのに四苦八苦することになる。

社員をコントロールしようとするほど、社員の心は離れてゆく。まるで禅問答のようだ。この歯車の掛け違いはどこで起きてくるのだろうか。

大昔の自動車工場であれば、この考え方は効率的だった。フォードがベルトコンベアによる組み立てラインを導入したのは、今からちょうど100年前、1913年のことだ。流れ作業による効率化は驚くほど劇的で、車1台の組立て時間は12時間30分から2時間40分にまで短縮された。なんと5倍近い生産性の向上だ。

当時の仕事に感情は不要だったのである。単純労働がほとんどだったからだ。その時に注目を浴びたのが「科学的管理法」であり、その原点にあったのは「人を心のない生き物として扱い、経営陣の思い通りに動かそうとする発想」だった。

当時の富士通が目指したリーダー像は、まさに現代版の科学的管理法だ。中央から予算で統制し、個人を成果で評価することで、組織の末端まで意のままにコントロールするスタイルだ。しかし、思った通りには従業員は動かなかった。むしろ従業員のやる気を喪失させ、無敵を誇った野武士の社風をも崩壊の危機に陥れたのだ。

科学的管理法が現代に不向きな理由

なぜ、科学的管理法は現代組織に向かないのだろうか。その根幹には仕事の質的な変化がある。100年の間に、単純作業は機械やコンピュータがこなすようになり、人間は機械のできない「人間的な仕事」を担当するようになったからだ。

2005年のマッキンゼーの調査によると、新たに創出される仕事の7割は「人間的な仕事」が占めている。直感的な意思決定、創造的な成果、芸術的なデザイン、顧客や取引先との複雑な交渉。企業にとって多くの価値創造は人間にしかできない仕事によって支えられている。

そして、ダニエル・ピンクの『モチベーション3.0』にあるように「人間的な仕事」においてはアメとムチによる統制が逆効果になることが心理学の研究から明らかになった。人は心を持つ生き物であり、科学的管理法の根本的な欠陥はここにあるのだ。

また、情報技術やビジネスモデルのめまぐるしい進歩もその一因だ。現代社会は複雑になりすぎた。経営者がビジネスの現場で起きている事象をすべて把握することはもはや不可能だ。しかもインターネットやソーシャルメディアの登場で、生活者や社員は経営者以上に情報武装し、さまざまな知見を持つようになった。彼らは常に情報を交換し、企業の活動を評価している。今や、顧客や現場業務を理解しない管理職は単なるお荷物になってしまった。

もちろん日本の大企業だけではない。現実に、このような現象が世界のいたるところで起きている。米国Towers Perrinが2005年に16カ国の社員8万6000人を対象に行った調査では、仕事に積極的に参加していると回答した社員はわずかに14%で、24%の社員は仕事に参加すらしていないと回答した。経営者がさまざまなテクニックを駆使してマネジメントを行った結果、組織のすべての階層において、大多数の社員が自らの力を発揮しない状況に陥ってしまったのだ。

統制社会に咲いた、奉仕して導くリーダーシップ

今、多くの大企業が悩んでいる。縦割り組織の弊害、意思決定スピードの低下、利益優先による品質劣化。活力のない沈滞した職場。統制型リーダーシップの問題点はどこにあり、何を解決すればよいのだろうか。もう少し現場に近づいて、その解決の糸口を探ってゆこう。

ここでは日本専売公社、現日本たばこ産業に視座を移したい。同社は社員数で約5万人、連結売上2兆5000億円。公社時代に官公庁と同じキャリア官僚制度をとっていたため、典型的な中央統制システムで管理された組織体だ。民営化された以降もその風土は色濃く残っており、幹部社員と現場社員の溝は一般企業より深い。

1998年のこと、そんな日本たばこ産業に一人の営業所長が誕生した。叩き上げにも関わらず、同社史上最年少で就任した浅井浩一氏だ。工場出身のために営業経験はゼロだったが、新人用の「営業用語の基礎知識」を渡され、任地に赴くこととなった。着任直後の歓迎会で、彼は営業員に対して「よろしく頼みますね」と丁寧に挨拶して回る。しかし誠意を尽くす浅井氏に対して、部下たちの反応は手厳しかった。「なにを頼まれるんですかい? 」その言葉には大いなる怒気が含まれていた。素人の若造に営業現場をなめられてたまるか。現場の手荒い洗礼が早くも彼の心を挫かせた。

そんな時、母からの手紙と靴が届く。「あなたを信じて働いてくださる部下の方に感謝し、自ら率先して汗をかくんよ」彼はその言葉に奮い立った。翌日から営業所の片隅にあった自転車で、毎日何十キロもかけて取引先回りをはじめる。厳しいことで有名な取引先からの電話にも率先して出た。「新しく就任した浅井でございます」「おお、そりゃちょうどいい。他社がいかに素晴らしくて、あんたのところがいかにダメかを教えてやるよ」「そんな勉強の機会はめったにございません。ありがとうございます。すぐにお伺いさせていただきます」と、自転車を飛ばして駆けつけた浅井氏に待っていたのは3時間の説教だった。それでも帰るころにはすっかり仲良しだ。その取引先はすっかり浅井氏を気に入って、営業員が訪問するたびに「新所長はいい」と連呼するようになった。率先垂範する所長の後ろ姿を見て、部下たちの目つきも次第に変わっていく。

ある時、取引先が愚痴をこぼした。「これさあ、おたくのお勧め品だっていうから置いてるんだけど、もう何カ月も売れてないよ」「すいません。少しでもお客さんに喜んでいただける商品とすぐに取り替えさせていただきます」。どうやら他の店も同じようだ。その情報を営業所に持ち返って相談すると、そんなことは当たり前だという。「だってこれは会社の推奨商品ですよ」「でもさあ、一つも売れてないんじゃ会社の利益にも貢献できてないよねえ」、浅井氏がこう言うと、彼は憮然として返答した。「私もサラリーマンですから」。それは怒りに満ちた反発の声だった。

リーダーが変われば組織は変わる

それからというもの、浅井氏は率直に皆の意見に耳を傾け、徹底的に話し合った。「僕は素人だからぜひ教えてほしい」。そんな姿勢で接する浅井氏に、営業員も本音で応じてくれた。彼らには常に業績への強いプレッシャーがかかっている。やっていることがおかしいという感情は麻痺してゆき、間違った習慣が取り返しのつかないほど根強く組織にはびこっていた。浅井氏はそこに大組織の実態を見た気がした。問題と解決は「現場の事実と人の心の中」にある。彼はその経験を通じてリーダーシップの原点を見出したのだ。

次の営業所長会議で、浅井氏はその事実を報告した。「不良在庫になった推奨商品はいったん営業所で引き取り、現場ニーズの高い商品を取り扱っていただきます。推奨商品の売り方は営業と話し合いますが、しばらくは売れなくなります。今少し猶予時間をください」。それを聞いて支店長は驚きの声をあげた。「いかに推奨商品ったって、売れない商品を放置しろとは言っていないぞ。まさか他の営業所ではそんなことは起きてないだろうな」――もちろん他の場所でも同じ現象が起きていた。現場を知らない所長はそのことに気付かず、営業員も報告すべきことと認識していなかっただけだ。営業幹部は、駆け出しの営業所長から大切なことを学んだのだ。

それから4年後。浅井氏はやはり史上最年少で、群馬県を管轄する高崎支店長を任された。業績が低迷していた同支店は、わずか1年で日本ダントツの成績となる。しかも全営業員が標準以上の成績を残すという、やはり同社史上初の快挙だった。「絶対に落ちこぼれを見捨ててなるものか」。そんな彼の信念が実ったのだ。

この時のことを浅井氏はこう語る。

「何か特別なことをしたわけではなく、お互いに助け合える組織づくりに力を注いだんです。部下にもお客さまにも真摯に向き合い、彼らと喜びや悲しみを共有する。どうすれば彼らに貢献できるかを真剣に考える。社員もお客さまも機械ではない。心を持ち、感情で動く、自分と同じ生き物なんです」

その後も神奈川、そして埼玉を歴任し、業績が低迷している組織を次々と立て直した。そして浅井氏は組織再生のプロフェッショナルと称されるようになってゆく。

どんな組織でも、リーダーの影響力は絶大だ。リーダーの考え方や行動ひとつで、チームの風景はガラリと変わってしまう。

統制型リーダーシップにおけるリーダー像は、中央から予算で統制し、個人成果を評価することで、組織の末端まで意のままにコントロールするスタイルだ。見るものは「人間」ではなく「タスク」であり、それを数字によって管理した。力の源泉は指揮権や人事権、情報統制といった「組織から付与された権限」であり、統制手法はアメとムチによる「外発的な動機づけ」だった。

一方で、浅井氏の目指したリーダー像は、現場の社員視点にたち、個々の社員に献身することで、社員の自律的な行動を促進するスタイルだ。彼が見ていたのは「タスク」よりも「人間」であり、統制ではなく社員相互の助けあいを促進した。力の源泉は社員への奉仕や献身を通じて醸成された「社員の感情」であり、そこから生まれた共感や信頼が「内発的な動機づけ」を刺激して、社員の自発性を生み出したのだ。

彼の目指したリーダーシップ像はブランニューなものではない。古くから「サーバントリーダーシップ」、すなわち奉仕して導くスタイルのリーダーシップの姿として語られてきたものだ。しかし、今まではそれを実行できるリーダーは少なく、あくまで選択肢の一つだった。サーバントリーダーシップは高度な「人間力」を必要とするものであり、経済的な価値を生みだすためにはパワーマネジメント、統制型リーダーシップの方が効率的なケースが多かったからだ

しかし、共感の時代において、一方的な統制型リーダーシップは反感を煽り、組織を機能不全に陥らせるだろう。コントロールするのではない、共感と信頼を求心力として人々が動いてゆく。そんな浅井氏のようなリーダーシップ像こそ、これからの時代に求められているものなのだ。

共感の時代のオープンリーダーシップ

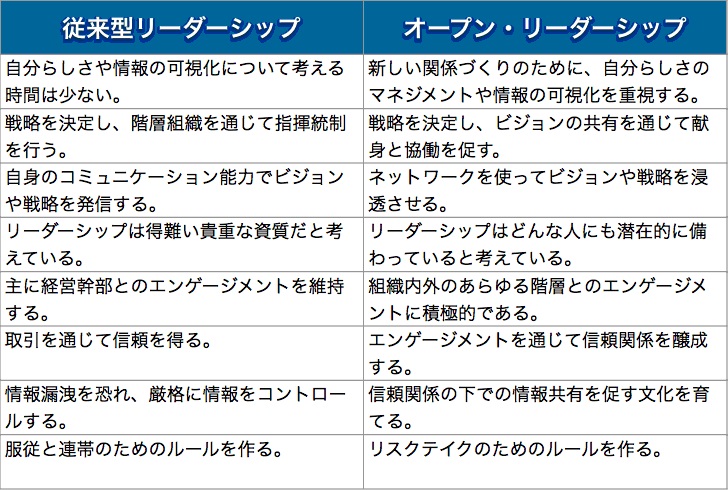

シャーリーン・リー氏は「オープンリーダーシップとは、謙虚に、かつ自信を持ってコントロールを手放すと同時に、相手から献身と責任感を引き出す能力を持つリーダーのあり方」と定義し、従来型のリーダーシップとオープンリーダーシップの比較表を提示した。

出所 : 『フェイスブック時代のオープン企業戦略』)

オープンリーダーシップは、情報を統制し、役員室という管制塔から「顧客や社員をコントロール」しようとするスタイルと一線を画したものだ。生活者がつながり、力を持った今、企業が「顧客や社員をコントロール」できると考えること自体が無理筋だからだ。オープンリーダーシップとは「顧客や社員の力をいかに追い風にできるか」という視点にたったもので「コントロールを手放す」ことからはじまるものなのだ。

一方で、ただ単にコントロールを手放すだけで、素晴らしい商品やサービスを提供することはできない。そのために「相手から献身と責任感を引き出す」ことが必要となる。その力の源泉は指揮権や人事権、情報統制ではなく、社員への奉仕や献身を通じて醸成された共感や信頼、尊敬だ。シャーリーン・リー氏が提唱する「オープンリーダーシップ」の5つのルールとは次の通りだ。

- 顧客や社員の持つパワーを尊重する

- 絶えず情報を共有して信頼関係を築く

- 好奇心を持ち、謙虚になる

- オープンであることに責任を持たせる

- 失敗を許す

これらを見て、どう感じるだろうか。新しいベンチャー企業においては受け入れやすいが、統制システムが確立している大企業においては悩ましい。そう思われる方も多いだろう。そう感じた方は、ぜひ浅井氏のことを思い出してほしい。統制型組織の中でも、決して実現できないことではないのだ。最初の一人になるには強い信念が必要だ。しかし、その気持ちは徐々に伝わってゆく。オセロの石を裏返するように、社内に同志が増えていくはずだ。

今一度、自らの所属する組織のどこに問題があり、どうすれば自社がよくなるかを考えよう。この連載がそんなきっかけとなれば幸いだ。共感の時代、企業の好感度を向上させるのは、大金を投じて厚化粧をするブランディング施策ではなく、現場社員の信念と情熱、行動。そして彼らを信じ、強力にバックアップするオープンリーダーだ。

そう遠くない将来、日本においてもスマホやタブレット、そしてソーシャルメディアがほとんどの生活者にまで普及し、新しい時代に対応できない企業は、恐竜のように滅んでいく運命になるだろう。新しい時代に歓迎されるか、退出を宣告されるか。それは、僕たち一人ひとりの行動にかかっているのだ。

透明な時代における「あるべき企業像」を明示し、経営改革を多面的にご支援する、ソーシャルシフトについてはこちらをご覧ください。

透明な時代における「あるべき企業像」を明示し、経営改革を多面的にご支援する、ソーシャルシフトについてはこちらをご覧ください。

by 斉藤 徹

コメント

コメントを書く